Einleitung

Wladimir Putin ist seit dem Jahr 2000 – mit einer vierjährigen Unterbrechung als Premierminister – der dominierende Politiker Russlands. Seine Prägung durch die Zeit als Offizier des sowjetischen Geheimdienstes KGB beeinflusst dabei stark seine Weltsicht und sein Vorgehen in der Außenpolitik. Beobachter betonen, dass Putin aufgrund seiner KGB-Vergangenheit stets den „Denkstil eines Spions“ bewahrt hat (The Book That Exposes Putin’s KGB Takeover of Russia). Misstrauen gegenüber dem Westen, ein Fokus auf Sicherheitsinteressen und das Streben nach Kontrolle kennzeichnen seine Politik – Eigenschaften, die auf seine Geheimdienstkarriere zurückgeführt werden. Putin selbst bezeichnete den Zerfall der Sowjetunion 1991 als „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ (Putins Russland: Machtpolitik und Großrussland-Fantasien | MDR.DE). Dieses oft zitierte Statement aus dem Jahr 2005 unterstreicht, wie sehr ihn der Verlust des sowjetischen Imperiums und der Einflussbereiche Russlands schmerzt. Putin sieht die Auflösung der UdSSR als historischen Unfall, durch den etwa 25 Millionen ethnische Russen über Nacht außerhalb Russlands zu Minderheiten in neuen Staaten wurden – für ihn eine „humanitäre Tragödie“ (Putin rues Soviet collapse as demise of ‚historical Russia‘ | Reuters). Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass das Wiedererstarken Russlands und auch eine territoriale Expansion in den ehemaligen sowjetischen Einflusszonen in Putins geopolitischem Denken einen hohen Stellenwert haben.

Bereits zu Beginn seiner Präsidentschaft machte Putin klar, dass er Russlands Großmachtstatus zurückgewinnen will. In den 2000er Jahren profitierte er vom Wirtschaftsaufschwung durch hohe Öl- und Gaspreise und stärkte Armee sowie Staat – Grundlagen, um außenpolitisch wieder offensiver aufzutreten (20 Years of Vladimir Putin: How Russian Foreign Policy Has Changed | Carnegie Endowment for International Peace). Putin verfolgt seither das Ziel, Russlands Einfluss in Eurasien, besonders im postsowjetischen Raum, wiederherzustellen und die internationale Stellung seines Landes zu erhöhen (Russians Rally Around Putin’s Foreign Policy | Chicago Council on Global Affairs) . Territorial versteht er Russland dabei nicht als gewöhnlichen Nationalstaat, sondern als eine historische Zivilisation, deren Einfluss sich auf umliegende „russische Welt“ erstreckt. Dieses Konzept der „Russki Mir“ (Russische Welt) dient Putin als ideologische Rechtfertigung, um Ansprüche auf Nachbargebiete mit russischsprachiger Bevölkerung zu erheben (Putin’s War Is Fueled By Russian Delusions) . Insgesamt ist Putins Außenpolitik geprägt von dem Bestreben, die Nachbarn Russlands wieder enger an Moskau zu binden – notfalls auch mit militärischer Gewalt. Die folgende Analyse untersucht die Entwicklung dieser Außenpolitik seit 2000 mit besonderem Fokus auf Fällen territorialer Expansion, beleuchtet die zugrundeliegenden Motive und bewertet die internationalen Reaktionen sowie langfristigen Folgen.

Historische Entwicklungen und politische Entscheidungen seit 2000

Frühe 2000er: Konsolidierung und erste Weichenstellungen:

In Putins erster Amtszeit (2000–2004) stand zunächst die innenpolitische Konsolidierung im Vordergrund. Außenpolitisch suchte Putin anfangs noch Kooperation mit den USA und Europa. So sprach er 2001 im Deutschen Bundestag von einem „gemeinsamen europäischen Haus“ und schloss sogar eine NATO-Mitgliedschaft Russlands nicht aus. Diese Phase war jedoch von kurzer Dauer. Parallel dazu zeigte sich bereits früh Putins Bereitschaft, militärische Gewalt zur Wahrung russischer Interessen einzusetzen: Die Niederschlagung der abtrünnigen russischen Teilrepublik Tschetschenien ab 1999 – offiziell ein innenpolitischer Konflikt – setzte ein Zeichen, dass territoriale Integrität für Putin oberste Priorität hat. Die Erfahrungen der 1990er, in denen Russland Einfluss und Ansehen verlor, prägten Putins Entschluss, solchen „Verlust“ künftig zu verhindern. Spätestens in seiner zweiten Amtszeit verschärfte sich der Ton gegenüber dem Westen; Putin beklagte 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz offen die „Einmischung“ der USA und die NATO-Osterweiterung als Bedrohung. Hier zeichnete sich ab, dass Russland zu einer konfrontativeren Außenpolitik übergehen würde, sollte es seine Einflusssphäre weiter schwinden sehen.

Krieg in Georgien 2008

Ein erster klarer Bruch mit der Nachkriegsordnung erfolgte im August 2008, als Russland militärisch in Georgien intervenierte. Hintergrund war der schwelende Konflikt um die abtrünnigen georgischen Regionen Abchasien und Südossetien. Nachdem Georgiens pro-westlicher Präsident Michail Saakaschwili versuchte, die Kontrolle über Südossetien zurückzugewinnen, griff Russland ein und besiegte die georgischen Streitkräfte in einem kurzen Krieg (The 2008 Russo-Georgian War: Putin’s green light – Atlantic Council). Erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges führte Russland damit einen offenen Krieg gegen einen Nachbarstaat – ein deutliches Signal seiner Bereitschaft zur territorialen Neuordnung in seinem Sinne. Moskau anerkannte anschließend Abchasien und Südossetien als unabhängige Staaten, stationierte dort dauerhaft Truppen und entzog sie faktisch der georgischen Souveränität. Internationale Beobachter bewerteten die Reaktion des Westens auf diese Aggression als äußerst zurückhaltend und zögerlich (The 2008 Russo-Georgian War: Putin’s green light – Atlantic Council). Zwar vermittelte die EU einen Waffenstillstand, doch Sanktionen oder ernste Konsequenzen blieben aus. Dieses geringe Strafmaß wurde in Moskau offenbar als stillschweigende Duldung interpretiert und bestärkte den Kreml in der Annahme, weitere Aktionen würden ebenso glimpflich behandelt. Der Georgien-Krieg von 2008 gilt rückblickend als Vorbote – ein „Testlauf“ – für später folgende Expansionen, da Russland dort zum ersten Mal seit 1991 die Nachkriegsgrenzen in Europa gewaltsam veränderte.

Ukraine-Konflikt 2014: Annexion der Krim und Krieg im Donbas

Sechs Jahre nach Georgien wandte sich Putin noch entschlossener der Ukraine zu, einem Land, das er als Kern der historischen Rus und somit als strategisch wie emotional bedeutsam für Russland betrachtet. Im Februar 2014 stürzte in Kiew infolge pro-westlicher Massenproteste (Euromaidan) die Regierung Janukowytsch, was Moskau als westlich orchestrierten „Putsch“ sah. Unmittelbar danach, im März 2014, besetzten russische Spezialkräfte ohne Hoheitsabzeichen – die berüchtigten „grünen Männchen“ – die Krim, eine ukrainische Halbinsel mit russischem Flottenstützpunkt. Binnen weniger Wochen wurde die Krim durch ein international nicht anerkanntes Referendum Russland einverleibt. Diese Annexion der Krim markierte die erste gewaltsame Territorialaneignung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und rief weltweit Empörung hervor. Putin begründete den Schritt mit dem Schutz der russischsprachigen Bevölkerung und historischen Ansprüchen – Argumente, die ins Narrativ der „Russischen Welt“ passen.

Kurz darauf entbrannte im Osten der Ukraine (Donbas) ein vom Kreml befeuerter Aufstand prorussischer Separatisten in den Regionen Donezk und Luhansk. Russland unterstützte diese Aufständischen logistisch, mit Waffen und offenbar auch durch inoffizielle Truppen, während es offiziell jede direkte Beteiligung bestritt. Bis 2014/15 übernahmen die Separatisten mit russischer Hilfe die Kontrolle über große Teile des Donbas. Der resultierende Krieg in der Ostukraine kostete bis zum Waffenstillstand von Minsk II zehntausende Menschenleben und schwelte in den folgenden Jahren als frozen conflict weiter.

Wichtig ist der Einfluss der russischen Innenpolitik auf diese Ereignisse: 2011/12 war Putin mit Massenprotesten im eigenen Land konfrontiert, was ihm die Verletzlichkeit seines Regimes vor Augen führte. Einige Analytiker merken an, dass Putin genau zu dieser Zeit die antiwestliche Rhetorik verstärkte und die NATO sowie westliche Demokratieförderung als Feindbild aufbaute, um patriotische Geschlossenheit im Innern zu erzeugen. Die Eskalation in der Ukraine 2014 diente somit auch dazu, die russische Bevölkerung um die Fahne zu scharen („rally-round-the-flag“-Effekt) und von innenpolitischen Problemen abzulenken.

Ausweitung des Konflikts in der Ukraine zur Vollinvasion 2022

Trotz halbherziger Friedensabkommen (Minsker Vereinbarungen) blieb der Status der Ostukraine ungeklärt, und die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen verschlechterten sich rapide. Im Februar 2022 schließlich begann Russland eine großangelegte Invasion der gesamten Ukraine. Putin hielt zuvor eine aggressive Grundsatzrede, in der er sogar das Existenzrecht der Ukraine als souveräner Staat bestritt und den ukrainischen Staat als künstliches Konstrukt darstellte. Unter dem Vorwand, die Ukraine „entnazifizieren“ und einen angeblichen „Genozid an Russischsprachigen“ im Donbas beenden zu wollen (Putin’s War Is Fueled By Russian Delusions), überschritten russische Truppen am 24. Februar 2022 die Grenzen. Dieser Angriff stellte die gravierendste militärische Konfrontation in Europa seit 1945 dar. In kurzer Zeit rückten russische Einheiten bis vor Kiew vor, scheiterten jedoch am erbitterten ukrainischen Widerstand und zogen sich aus Nordukraine zurück. Der Krieg tobte und tobt seither vor allem im Osten und Süden des Landes. Im September 2022 verkündete Putin völkerrechtswidrig die Annexion weiterer ukrainischer Gebiete (Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson), obwohl seine Armee diese teils nicht einmal vollständig kontrollierte.

Dieser Schritt unterstrich erneut Putins Fokus auf territoriale Expansion, selbst um den Preis internationaler Ächtung. Innenpolitisch nutzte der Kreml die Kriegssituation, um Kritiker endgültig mundtot zu machen – unabhängige Medien wurden verboten, Oppositionelle wie Alexej Nawalny inhaftiert oder ins Exil gezwungen. Putins Popularität erfuhr nach der Krim-Annexion 2014 einen deutlichen Schub (sein Ratingsprung ist als „Krim-Effekt“ bekannt) und auch 2022 initial einen kurzen Anstieg patriotischer Unterstützung, obwohl die Verluste und ökonomischen Kosten des Krieges für Russland enorm sind. Insgesamt zeigt der Zeitraum 2000 bis heute, dass Putin bereit ist, außenpolitische Konflikte – von Georgien über die Krim bis zur Ukraine – eskalieren zu lassen, um Russlands Einflussbereiche territorial zu sichern oder auszuweiten. Dabei spielen innenpolitische Kalküle (Stabilisierung der eigenen Macht durch außenpolitische Erfolge oder Feindbilder) eine wichtige Rolle, indem extern erzeugte Krisen zur Legitimation im eigenen Land genutzt werden.

Geopolitische, wirtschaftliche und ideologische Gründe für Expansion

Geopolitische Motive

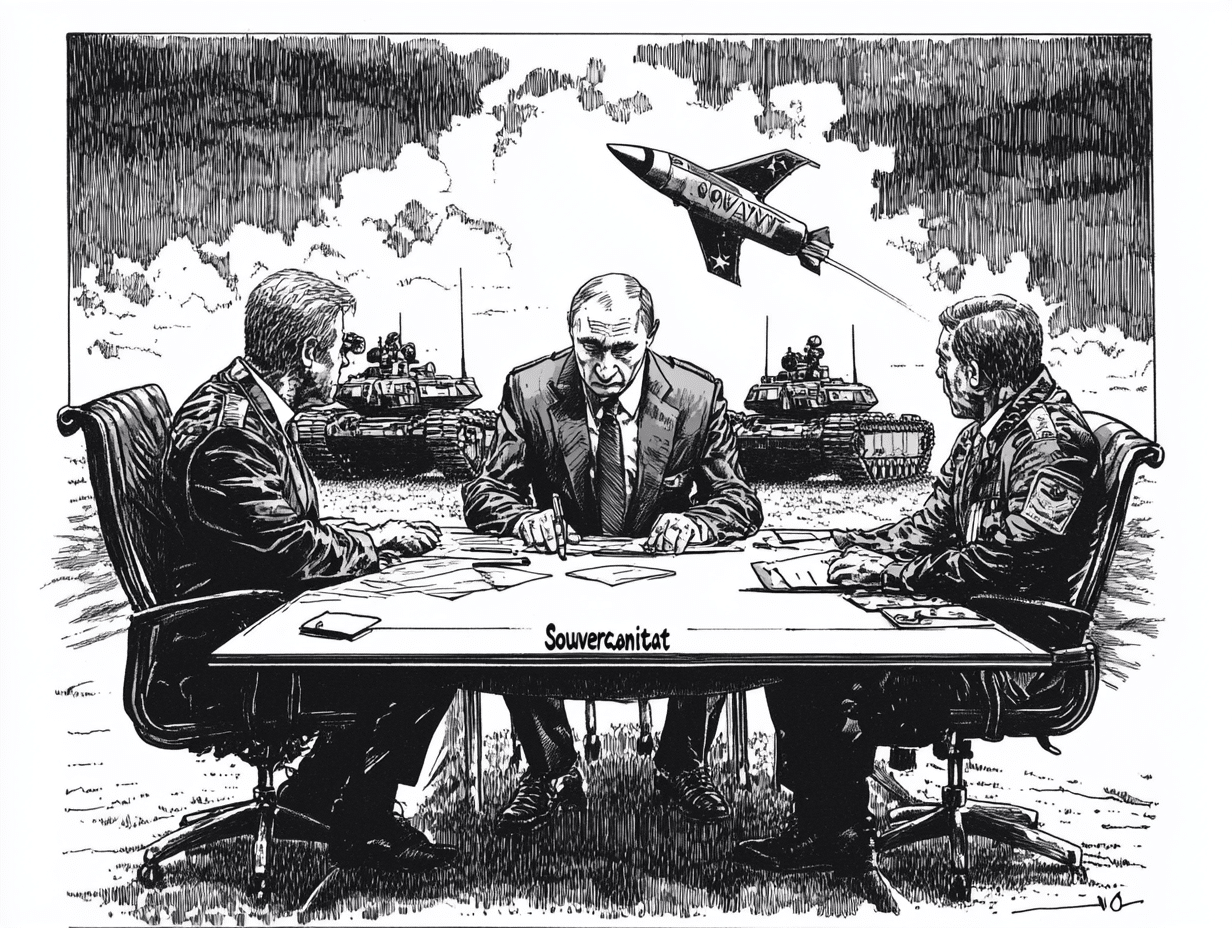

Aus geopolitischer Sicht folgt Putins Handeln dem klassischen Konzept von Einflusssphären. Russland sieht sich als Großmacht mit privilegierten Interessen in der ehemaligen Sowjetunion. Putin hat mehrfach betont, dass Russland ohne den festen Einfluss auf seine Nachbarregion nicht wirklich souverän und sicher sein könne (20 Years of Vladimir Putin: How Russian Foreign Policy Has Changed | Carnegie Endowment for International Peace). Nach seiner Auffassung entstand mit dem Zerfall der UdSSR ein geopolitisches Vakuum in Eurasien, das der Westen zu füllen versuchte – etwa durch NATO- und EU-Ausdehnung bis an Russlands Grenzen. Dies nährte in Moskau die Furcht, von feindlichen Mächten umzingelt zu werden.

Putin strebt daher eine Pufferzone an: Freundlich gesinnte oder abhängige Staaten an Russlands Peripherie, die westlichen Einfluss abblocken. Die Interventionen in Georgien und der Ukraine können als Versuch gesehen werden, eine weitere Westbindung dieser Länder (z.B. NATO-Mitgliedschaft) zu verhindern und stattdessen Russlands Vorherrschaft in der Region zu bewahren (What Putin Fears Most | Journal of Democracy). Darüber hinaus spielt das Prestige einer Großmachtrolle eine entscheidende geopolitische Triebkraft. Putin und die russische Elite lehnen die seit 1991 etablierte unipolare Weltordnung (dominiert von den USA) ab und propagieren eine multipolare Welt, in der Russland als einer der Pole respektiert wird. Um diesen Status zu untermauern, zeigt Russland militärische Stärke und ist bereit, Grenzen neu zu ziehen – ähnlich wie es frühere Großmächte taten. „Russland hat unter Putin real seine Souveränität wiederhergestellt und sich den Status einer Großmacht zurückerobert“, konstatiert der Experte Dmitri Trenin (20 Years of Vladimir Putin: How Russian Foreign Policy Has Changed | Carnegie Endowment for International Peace).

Daraus folgt, dass Russland auch eigene rote Linien definiert: Der NATO-Beitritt von Georgien oder Ukraine etwa wurde als inakzeptabel erklärt. Als der Westen diese roten Linien aus Moskauer Sicht ignorierte (z.B. NATO-Beitrittsperspektive 2008), sah Putin offenbar keinen anderen Weg, als militärisch Fakten zu schaffen. Zusätzlich möchte Russland durch Expansion den Zugang zu strategisch wichtigen Orten sichern – etwa den Schwarzmeer-Zugang über die Krim oder militärische Präsenz im Südkaukasus. Geopolitik, verstanden als hartes Macht- und Sicherheitskalkül, liefert somit einen zentralen Erklärungsansatz für Putins expansionsorientierte Außenpolitik.

Wirtschaftliche Faktoren

Wirtschaftliche Überlegungen spielen ebenfalls eine Rolle bei Russlands Vorgehen, wenngleich sie oft mit geopolitischen Zielen verknüpft sind. Besonders die Energiepolitik ist ein Schlüsselfaktor: Russland verfügt über enorme Öl- und Gasreserven und nutzt diese als politisches Druckmittel und ökonomische Basis seiner Macht. Die Kontrolle über Energie-Routen und -Märkte beeinflusst russisches Verhalten gegenüber den Nachbarn. Beispielsweise liefen wichtige Gas-Pipelines nach Europa historisch durch die Ukraine und Belarus. Ein pro-westlicher Kurs dieser Transitländer bedrohte aus Moskauer Sicht die sichere Durchleitung und damit Russlands Einfluss als Energielieferant. Die Annexion der Krim hat auch eine maritime Komponente, denn vor der Krim vermutet man reiche Erdgasvorkommen im Schwarzen Meer. Ebenso waren in den Konflikten mit Georgien 2008 Pipeline-Routen (etwa die BTC-Pipeline von Aserbaidschan in die Türkei) strategisch relevant – Russland sendete ein Signal, dass es die Kontrolle über den Energietransport im Kaukasus behalten will. Überdies ist die Integration der Nachbarstaaten in Russlands Wirtschaftsraum ein erklärtes Ziel Putins. 2015 rief er die Eurasische Wirtschaftsunion ins Leben, um eine Alternative zur EU zu bieten. Länder wie Ukraine sollten in diese von Moskau dominierte Union eingebunden werden, statt sich der EU anzunähern. Als Kiew 2013 ein Assoziierungsabkommen mit der EU anstrebte, erhöhte Russland wirtschaftlichen Druck (Importstopps, Gaspreiserhöhungen) – was letztlich zur innenpolitischen Krise in der Ukraine beitrug. Die daraus resultierende Revolution nahm Putin dann zum Anlass, militärisch zu intervenieren.

Ökonomische Abhängigkeiten zu schaffen bzw. zu erhalten – etwa durch Kreditvergaben, Handelsvergünstigungen oder gezielte Sanktionen gegen abtrünnige Nachbarn – gehört zum außenpolitischen Werkzeugkasten des Kreml. Die Gewährleistung von Absatzmärkten und Investitionsmöglichkeiten für russische Unternehmen in den Nachbarstaaten ist ebenfalls ein Motiv: Russlands Oligarchen haben oft finanzielle Interessen in den ehemaligen Sowjetrepubliken. Insgesamt gilt: Wirtschaft und Geopolitik sind für Putin eng verflochten. Energieabhängigkeit wird als Mittel der Einflussnahme eingesetzt („Energie als Waffe“), und die Beherrschung strategischer Wirtschaftsressourcen soll Russlands Großmachtstellung untermauern. Allerdings können wirtschaftliche Kalküle die Expansionspolitik auch bremsen, etwa wenn Sanktionen oder Kriegskosten zur Belastung werden – ein Punkt, der seit 2014 immer relevanter wurde.

Ideologische Narrative

Neben handfesten Macht- und Wirtschaftsinteressen bedienen Putin und seine Führung ein ideologisches Narrativ, das die Expansion quasi historisch und moralisch legitimieren soll. Im Zentrum steht die Idee einer „russischen Welt“ (Russki Mir), also einer Zivilisationsgemeinschaft aller Russen und russischsprachigen Menschen, unabhängig von staatlichen Grenzen. Putin propagiert, Russland sei mehr als eine Nation – nämlich eine eigenständige orthodox-slawische Zivilisation, die eine besondere Mission habe (Putin’s War Is Fueled By Russian Delusions). Dieses Denken knüpft an imperialrussische und sowjetische Traditionen an. So behauptet der Kreml, Russland habe das Recht und die Pflicht, seine Landsleute und kulturellen Brüder in den Nachbarstaaten zu schützen. Im Fall der Ukraine ist dieses ideologische Element besonders ausgeprägt: Putin vertritt öffentlich die Auffassung, Russen und Ukrainer seien „ein Volk“ und die Ukraine eigentlich Teil des historischen Russlands (Putin rues Soviet collapse as demise of ‚historical Russia‘ | Reuters). In einem 2021 veröffentlichten Essay stellte er die Souveränität der Ukraine grundsätzlich infrage und deutete an, die staatliche Trennung sei ein Kunstprodukt westlicher Politik. Solche geschichtsklitternden Thesen dienen dazu, territoriale Ansprüche zu untermauern – die Annexion der Krim etwa wurde mit der historischen Zugehörigkeit der Krim zu Russland (seit Katharina der Großen) und dem Willen der dortigen Russen gerechtfertigt.

Das Narrativ vom feindlichen Westen gehört ebenfalls zum ideologischen Überbau: Putin inszeniert Russland als Bollwerk gegen eine angeblich dekadente, russlandfeindliche westliche Welt, die Russland einkreisen und schwächen wolle. Nationalistische und konservative Werte werden betont, um einen Zivilisationsgegensatz aufzubauen – „Eurasien“ (geführt von Russland) gegen den „atlanticistischen“ Westen. Interessanterweise sehen einige Analysten hinter Putins Ideologie weniger echten Glauben an eine Mission, sondern vor allem einen Machterhaltungsmechanismus. So argumentieren Robert Person und Michael McFaul, dass Putin weniger die NATO-Expansion fürchtet als die Ausbreitung demokratischer Bewegungen im postsowjetischen Raum, die sein autoritäres Regime bedrohen könnten (What Putin Fears Most | Journal of Democracy). Die Unterstützung für Separatisten oder prorussische Autokraten in Nachbarländern kann man daher auch als Versuch sehen, Demokratiebewegungen einzudämmen, bevor sie auf Russland übergreifen. Putins Behauptung, die ukrainische Regierung sei von „Nazis“ oder westlichen Agenten gesteuert, ist im Kern ein Versuch, die ukrainische Demokratie zu delegitimieren und einen Regimewechsel dort als notwendig darzustellen . Zusätzlich spielt die russisch-orthodoxe Kirche eine Rolle in der Ideologie: Patriarch Kyrill I. segnete faktisch den Krieg gegen die Ukraine als Verteidigung der einen russischen Welt und traditioneller Werte. Dieses quasi-imperiale Sendungsbewusstsein – die Wiederherstellung der „historischen Einheit“ der ostslawischen Völker und der Schutz vor westlicher Unterwanderung – liefert somit einen ideologischen Überbau, der in der russischen Bevölkerung teilweise verfängt und die Bereitschaft erhöht, Expansion als gerechtfertigt anzusehen (Putin’s War Is Fueled By Russian Delusions).

Zusammengefasst beruhen Putins Expansionspolitik und Außenpolitik auf einer Mischung aus Geostrategie, ökonomischem Kalkül und ideologischer Verbrämung. Diese Motive greifen ineinander: Ideologie schafft die Narrative, Geopolitik und Wirtschaft liefern die Mittel und Ziele.

Rolle der NATO und internationale Reaktionen

NATO-Osterweiterung und russische Bedrohungsperzeption

Ein zentrales Element von Putins Außenpolitik ist die Opposition gegen die Ausdehnung der NATO in Richtung Osten. Aus russischer Sicht stellt die NATO-Osterweiterung seit den 1990er Jahren einen Vertrauensbruch und eine strategische Bedrohung dar. Putin und sein Umfeld verweisen oft auf angebliche Zusicherungen aus der Zeit der deutschen Wiedervereinigung, die NATO werde sich nicht nach Osten erweitern – Zusicherungen, die der Westen jedoch so explizit nie vertraglich gab. Faktisch traten 1999 und 2004 mehrere osteuropäische Staaten – darunter die drei baltischen Republiken, Polen, Rumänien, Bulgarien – dem Bündnis bei. Russland protestierte zwar, akzeptierte es aber zunächst zähneknirschend; Putin äußerte 2004 sogar noch Verständnis für die freien Bündniswahlen dieser Länder. Doch die Situation änderte sich drastisch, als die NATO 2008 in Aussicht stellte, auch Georgien und der Ukraine perspektivisch den Weg zur Mitgliedschaft zu öffnen (Beschlüsse des Bukarester NATO-Gipfels 2008). Dies überschritt aus Moskauer Sicht eine rote Linie. Kurz nach dem Bukarester Gipfel kam es zum Krieg in Georgien 2008 – ein Zusammenhang, den viele Analysten sehen: Russland habe ein Signal senden wollen, dass eine weitere NATO-Nähe unmittelbare Konsequenzen hat (What Putin Fears Most | Journal of Democracy). Spätestens seitdem ist die NATO für den Kreml das zentrale Feindbild in Sicherheitsfragen. Putin argumentiert, die Stationierung von NATO-Truppen oder Raketen in Nähe Russlands bedrohe die russische Sicherheit unmittelbar.

NATO als feindliche Macht

Diese Darstellung wurde in Russland ab 2012 verstärkt propagiert, teils als Reaktion auf innenpolitische Herausforderungen (Proteste) und westliche Kritik an Putins Herrschaft. Die russische Führung behauptete etwa, die Ukraine werde als „Sprungbrett“ der NATO missbraucht, um Russland einzukreisen. Putin bezeichnete die Ukraine unter pro-westlicher Führung als „Anti-Russland“, gesteuert von Washington. Diese Sichtweise ignoriert freilich die souveränen Entscheidungen der Nachbarn und überhöht die NATO-Bedrohung teilweise aus politischen Gründen. Experten wie Dmitri Trenin stellen fest, dass Russland der NATO-Erweiterung womöglich übertriebene Bedeutung beigemessen hat, was letztlich zu strategischen Fehlentscheidungen führte (20 Years of Vladimir Putin: How Russian Foreign Policy Has Changed | Carnegie Endowment for International Peace). Tatsächlich hat die Furcht vor NATO-Stützpunkten in der Ukraine maßgeblich zu Putins Entschluss beigetragen, 2014 die Krim zu besetzen – um zu verhindern, dass dort eines Tages NATO-Schiffe anlegen. Doch ironischerweise bewirkte die russische Aggression genau das Gegenteil der intendierten Wirkung: Die Ukraine wandte sich erst recht der NATO zu (wenn auch ohne Mitgliedschaft, aber mit enger Kooperation), und nach der Invasion 2022 stellten sogar traditionell neutrale Staaten wie Finnland und Schweden Mitgliedsanträge. Diese beiden nordischen Länder traten 2023 bzw. 2024 der NATO bei, was Putin eigentlich verhindern wollte. Beobachter sprachen von einem „strategischen Bumerang“ für Moskau – „Finnlands und Schwedens NATO-Beitritt ist der bislang bedeutendste Kollateralschaden von Putins Invasion“, so der ehemalige finnische Diplomat René Nyberg (Russian Collateral Damage: Finland and Sweden’s Accession to NATO | Carnegie Endowment for International Peace). Russland steht nun einer erweiterten NATO gegenüber, hat aber zugleich durch sein Vorgehen das Misstrauen der Nachbarn derart gesteigert, dass diese vermehrt Schutz beim Bündnis suchen. Insgesamt lässt sich sagen, dass die NATO-Osterweiterung in Putins Denken als Auslöser und Vorwand für seine Expansion diente. Gleichwohl vermengen sich hier tatsächliche Sicherheitsinteressen mit innenpolitischer Rhetorik: Putin instrumentalisiert die NATO-Bedrohung auch, um im Inneren Legitimität für sein hartes Vorgehen zu schaffen. Die internationale Ordnung, in der kleine Staaten frei über Allianzen entscheiden, wird von Putin nicht anerkannt – er stellt die alten Großmachtsphären dagegen. Dies führt unvermeidlich zu Konflikten mit dem Westen.

Reaktionen des Westens: Sanktionen und Eindämmungsversuche

Die internationale Gemeinschaft – insbesondere westliche Staaten – haben auf Russlands expansives Verhalten seit 2008 vielstimmig, aber letztlich konsequenter werdend reagiert. Zunächst war die Resonanz auf den Georgien-Krieg 2008, wie erwähnt, relativ zaghaft. Westliche Regierungen kritisierten zwar Russlands Vorgehen, doch es folgten keine dauerhaften Sanktionen. Im Gegenteil bemühten sich sowohl die EU als auch die neue US-Regierung unter Präsident Obama um einen „Reset“ der Beziehungen zu Russland in den Jahren danach (The 2008 Russo-Georgian War: Putin’s green light – Atlantic Council). Dieses Entgegenkommen wurde von Putin offenbar als Schwäche oder stillschweigende Duldung interpretiert und bestärkte ihn möglicherweise in der Annahme, ähnliche Abenteuer würden toleriert. Erst nach der Krim-Annexion 2014 änderte sich der westliche Kurs deutlicher: Die EU und die USA verhängten ab März 2014 schrittweise Sanktionen gegen Russland. Zunächst trafen diese gezielt Einzelpersonen (Reiseverbote, Kontensperrungen für Putin-Vertraute), doch nach der Eskalation im Donbas und insbesondere dem Abschuss des Passagierfluges MH17 im Juli 2014 wurden die Sanktionen massiv ausgeweitet. Westliche Staaten schnitten Russland von wichtigen Finanzmärkten ab, untersagten den Export bestimmter Hochtechnologie (z.B. für die Ölindustrie) und setzten Rüstungsexporte aus. Russland reagierte mit Gegensanktionen, etwa einem Importstopp für EU-Lebensmittel. Diese Strafmaßnahmen zeigten Wirkung: Russlands Wirtschaft fiel 2015 in eine Rezession, der Rubel verlor stark an Wert, und langfristig sank das russische BIP-Wachstum um einige Prozent (Sanctions against Russia in 2014 had an effect, but their … – DIW Berlin) . Dennoch änderte Putin seinen Kurs nicht – im Gegenteil, er arrangierte sich mit den Sanktionen, verstärkte die innenpolitische Autarkie-Rhetorik („Importsubstitution“) und suchte neue Partnerschaften (z.B. verstärkte wirtschaftliche Kooperation mit China). Diplomatisch wurde Russland nach 2014 weitgehend isoliert: Aus der G8 wurde es ausgeschlossen (Rückkehr zum G7-Format), im Europarat wurden seine Stimmrechte zeitweise entzogen, und der NATO-Russland-Rat lag auf Eis.

Neben Sanktionen verfolgten westliche Staaten auch abschreckende und unterstützende Maßnahmen, um weiterer russischer Expansion entgegenzuwirken. Die NATO verlegte ab 2014 in ihre östlichen Mitgliedstaaten (Baltikum, Polen, Rumänien) rotierende multinationale Truppenverbände zur Abschreckung (Enhanced Forward Presence). Die Botschaft: Ein Angriff auf diese Länder würde als Angriff auf die gesamte NATO beantwortet – damit sollte Russlands Kalkül, NATO-Staaten anzugreifen, gen Null reduziert werden. Gleichzeitig begannen westliche Länder, die Ukraine militärisch zu unterstützen, zunächst zögerlich (nicht-letale Ausrüstung, Ausbilder, später begrenzte Waffenlieferungen). Nach der Invasion 2022 wurden diese Hilfen drastisch erhöht: Die USA, Großbritannien, Polen, Deutschland und viele andere stellen seitdem Milliardenbeträge an moderner Waffenhilfe bereit, um die ukrainische Verteidigung zu stärken. Dies ist Teil der Eindämmungsstrategie (Containment) gegenüber Russland: Putin soll gezeigt werden, dass weitere Eroberungen teuer und zum Scheitern verurteilt sind. Die internationale Diplomatie reagierte ebenfalls: In der UNO verurteilten in der Generalversammlung 2014 zwei Drittel der Staaten die Krim-Annexion als illegal; 2022 waren es sogar über 140 Staaten, die Russlands Angriff verurteilten – ein starkes Zeichen globaler Ächtung (Seven ways Russia’s war on Ukraine has changed the world | Chatham House – International Affairs Think Tank). Allerdings blieb diese Front nicht völlig geschlossen: Einige Großmächte wie China und Indien positionierten sich neutral und umgingen die Sanktionen, was Russlands Lage etwas erleichterte . Der Westen versuchte zudem, Putin über Verhandlungen einzubinden (etwa Normandie-Format, Minsk-Abkommen 2015), doch diese diplomatischen Bemühungen brachten nur Zwischenlösungen. Nach 2022 brach der Dialog weitgehend ab; die Beziehungen bewegen sich seither auf einem neuen Tiefpunkt wie zuletzt im Kalten Krieg. Westliche Strategien zur Eindämmung russischer Expansion kombinieren also wirtschaftlichen Druck, militärische Abschreckung und diplomatische Isolierung. Sie hatten insofern Erfolg, als Putin seit 2014 keinen weiteren Staat (außer der Ukraine) direkt angegriffen hat und Russland durch Sanktionen langfristig geschwächt wird. Andererseits konnten weder Georgien noch die Ukraine bislang von der russischen Besatzung befreit werden – die Errungenschaften der russischen Expansion sind zumindest teilweise geblieben. Dies stellt die westliche Politik vor ein Dilemma: Einerseits muss man Stärke zeigen, um Putin vom Expandieren abzuhalten, andererseits will man eine direkte Konfrontation zwischen NATO und Russland – beide sind Atommächte – unbedingt vermeiden. Bislang versucht der Westen diesen Balanceakt, indem er z.B. NATO-Truppen nicht in die Ukraine entsendet, aber Kiew genug unterstützt, um Russland abzunutzen. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie wirksam diese Eindämmungspolitik ist und ob sie Putin zum Umdenken zwingt oder ob er weiter an seiner aggressiven Linie festhält.

Langfristige Auswirkungen auf Sicherheit und internationale Ordnung

Regionale Sicherheitsarchitektur in Europa

Russlands Expansion unter Putin hat die Sicherheitslandschaft Europas tiefgreifend verändert. Viele sprechen von einer neuen Ära des Kalten Krieges oder gar einem Zeitenwende-Moment für Europa seit 2014/2022. Zunächst hat die Annexion der Krim 2014 die in der Charta von Paris (1990) festgeschriebenen Prinzipien – insbesondere die Unverletzlichkeit von Grenzen in Europa – eklatant verletzt. Damit wurde ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen. Staaten Ostmitteleuropas fühlen sich seither erheblich unsicherer. Insbesondere die baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen, die selbst russische Minderheiten haben, fürchteten, ähnlichen Hybrid-Operationen ausgesetzt zu werden. Die NATO verstärkte infolgedessen ihre Präsenz in der Region deutlich, was langfristig eine höhere Militarisierung an der neuen Ost-West-Konfrontationslinie bedeutet. Die Rüstungsausgaben in Europa steigen seit 2014 kontinuierlich, kulminierend in Deutschlands Ankündigung eines Sondervermögens von 100 Mrd. € für die Bundeswehr nach dem russischen Großangriff 2022 (eine Politikänderung, die als „Zeitenwende“ bezeichnet wurde). Neutralität in Europa wurde de facto obsolet – Schweden und Finnland gaben ihre jahrzehntelange Neutralität auf zugunsten des NATO-Beitritts (Russian Collateral Damage: Finland and Sweden’s Accession to NATO | Carnegie Endowment for International Peace) . Insgesamt rückte die NATO enger zusammen; transatlantische Bündnistreue erlebte eine Renaissance, nachdem es Anfang der 2000er auch interne Spannungen gegeben hatte. Man kann sagen: Putins Politik hat die NATO unbeabsichtigt wiederbelebt und geeint (The 2008 Russo-Georgian War: Putin’s green light – Atlantic Council). Auf der anderen Seite hat Russland selbst seine militärische Präsenz an den NATO-Grenzen erhöht (z.B. Stationierung von Iskander-Raketen in Kaliningrad) und droht offen mit dem Einsatz von Nuklearwaffen, sollte seine Existenz auf dem Spiel stehen. Dieses Säbelrasseln belebt Schatten der Vergangenheit – die Angst vor einer nuklearen Eskalation ist zurück in der europäischen Politik. Institutionell sind Formate wie der NATO-Russland-Rat oder die OSZE als Dialogplattform stark beschädigt; Vertrauen ist nahezu auf Null. Die regionale Sicherheitsarchitektur, die nach 1990 auf Integration Russlands und kooperativer Sicherheit aufgebaut war, liegt in Trümmern. Stattdessen etabliert sich wieder eine Blockkonfrontation: auf der einen Seite NATO/EU, auf der anderen Russland (verbündet mit Belarus und in loser Partnerschaft mit China). Länder dazwischen – wie die Ukraine, Georgien oder Moldau – befinden sich in einer sicherheitspolitischen Grauzone, was sie anfällig macht. Der langfristige Frieden in Europa hängt nun davon ab, ob es gelingt, eine stabile Grenze zwischen NATO-Gebiet und russischem Einflussbereich zu ziehen und ob Russland von weiteren Gewaltschritten absieht. Sollte das nicht gelingen, drohen anhaltende Instabilität und ein Rüstungswettlauf. Positiv aus westlicher Sicht ist, dass Putins Aggression viele europäische Staaten zur Erkenntnis gebracht hat, dass kollektive Sicherheit verteidigt werden muss – die jahrzehntelange Friedensdividende ist vorbei, Abschreckung ist wieder notwendig. Insofern hat Russlands Expansion paradox zur Stärkung der westlichen Allianz beigetragen, gleichzeitig aber Europa insgesamt zu einem gefährlicheren Ort gemacht.

Globale Ordnung und internationale Beziehungen

Über Europa hinaus hat Russlands expansives Vorgehen auch die globale internationale Ordnung beeinflusst. Zum einen hat ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats mit militärischer Gewalt Grenzen verschoben – ein direkter Verstoß gegen die UN-Charta. Dass Russland dank seines Vetorechts trotzdem vor Strafmaßnahmen im Sicherheitsrat geschützt ist, führt der Weltgemeinschaft die Schwächen der UNO drastisch vor Augen (What are the global security implications of Russia’s invasion of …). Viele Länder sehen in der Ukraine-Invasion einen gefährlichen Präzedenzfall: Wenn in Europa territoriale Eroberungen wieder möglich sind, könnten anderswo Nachahmer ermutigt werden. Oft wird hier auf China geschaut, das möglicherweise Rückschlüsse für sein Vorgehen gegenüber Taiwan zieht. Insgesamt ist ein Blockdenken zurückgekehrt. Die westlichen Demokratien versuchten nach 2022, Russland international zu isolieren – mit einigem Erfolg bei Verbündeten, jedoch weniger bei Schwellenländern. In den Vereinten Nationen stimmte zwar eine große Mehrheit gegen Russland, doch wichtige Akteure wie China, Indien, viele afrikanische und lateinamerikanische Staaten enthielten sich oder bleiben neutral (Seven ways Russia’s war on Ukraine has changed the world | Chatham House – International Affairs Think Tank) . Dies zeigt, dass die globale Südhalbkugel westliche Sanktionen und Narrative nicht in gleichem Maße unterstützt – teils aus Eigeninteresse (Energie- und Rüstungsdeals mit Russland), teils aus Misstrauen gegenüber dem Westen. Wir erleben somit eine Neuordnung der Allianzen: Russland hat sich enger an China gebunden, um den westlichen Sanktionen zu entgehen, und propagiert gemeinsam mit Peking eine „multipolare Weltordnung“ ohne westliche Dominanz. Gleichzeitig haben westliche Staaten ihre Beziehungen untereinander und zu pazifischen Partnern (Japan, Australien etc.) verstärkt, um Werte und Sicherheit zu verteidigen. Der Krieg hat auch wirtschaftliche Schockwellen weltweit verursacht – von Energiekrisen in Europa bis zu Getreideknappheit in ärmeren Ländern, da Russland und Ukraine große Exporteure sind. Das Vertrauen in globale Lieferketten und Märkte wurde erschüttert, was in mehreren Regionen Bestrebungen fördert, Abhängigkeiten zu reduzieren (etwa Europa reduziert seine Energieabhängigkeit von Russland drastisch). Normativ bedeutet Russlands Verhalten eine Herausforderung für die regelbasierte internationale Ordnung. Prinzipien wie Souveränität, territoriale Integrität und das Gewaltverbot, die seit 1945 Grundpfeiler des Völkerrechts sind, wurden offen missachtet. Zwar ist Russland nicht der erste Staat nach 1945, der das tut (man denke an Irak-Kuwait 1990, Serbien-Kosovo 1999, USA-Irak 2003 etc.), doch in Kombination mit der Großmachtstellung Russlands ist der Effekt gravierend: Das gegenseitige Misstrauen zwischen Großmächten wächst, und die Schwelle zu Konfrontationen sinkt. Manche Experten sprechen gar vom Beginn eines neuen Zeitalters der Großmacht-Rivalität, in dem autoritäre Mächte (Russland, China) versuchen, Einflusssphären zu sichern, während die USA und ihre Verbündeten das bisherige liberale System verteidigen (Putin’s Revolution and War at a “Historical Crossroads” | German Marshall Fund of the United States) Russlands Vorgehen in der Ukraine hat zudem in der westlichen Welt eine Wertedebatte angestoßen: Demokratien rückten enger zusammen, bekräftigten ihre Unterstützung für die Prinzipien der Freiheit und lehnten die Aggression als Angriff auf die liberale Weltordnung ab (The Ukraine effect: demise or rebirth of the global order?). Kurzfristig hat dies die NATO und EU geeint; langfristig bleibt jedoch abzuwarten, ob neue stabile Regeln gefunden werden oder ob wir auf eine Phase chaotischer Machtpolitik zusteuern. Klar ist: Die internationale Beziehungen sind so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Russland selbst ist wirtschaftlich und politisch stark von Europa entflochten; es orientiert sich gen Osten (China, Indien, Iran) und Süden, was die geopolitischen Gewichte verschiebt. In Organisationen wie BRICS oder der Shanghaier Organisation gewinnt Russland an Profil, während es im Westen als Paria gilt. Die globale Ordnung hat durch Russlands Expansionspolitik Risse bekommen – es wird zu einer Bewährungsprobe, ob die Weltgemeinschaft daraus langfristig gestärkt (durch Reformen und neue Allianzen) oder geschwächt hervorgeht.

Zukunftsperspektiven für die russische Außenpolitik

Ein Blick in die Zukunft der russischen Außenpolitik unter Putin (und eventuell über seine Amtszeit hinaus) ist mit Unsicherheiten behaftet, doch einige Trends zeichnen sich ab. Zum einen scheint Russland vorerst auf absehbare Zeit auf Konfrontationskurs mit dem Westen zu bleiben. Putin hat innenpolitisch den Kurs so festgezurrt – Medienpropaganda, Feindbildpflege, repressives Klima –, dass ein Abrücken von der harten Linie schwer vorstellbar ist. Solange Putin oder ein ähnlich gesinnter Nachfolger an der Macht ist, wird Russland vermutlich versuchen, sein Einflussgebiet zu halten oder auszubauen, wo immer sich eine Gelegenheit bietet. Allerdings sind die Ressourcen Russlands nach über einem Jahr großflächigem Krieg (Stand 2023/24) stark strapaziert. Die Armee hat erhebliche Verluste erlitten und offenbart Schwächen; die Wirtschaft steht unter Sanktionsdruck und muss sich technologisch neu orientieren. Dies könnte Russlands Fähigkeit zu weiterer militärischer Expansion mittelfristig einschränken. Möglicherweise verlegt sich Moskau verstärkt auf nicht-militärische Einflussnahme: Cyberangriffe, Desinformation, Unterstützung von politischen Extremisten in westlichen Ländern – all das blieb bereits in der Vergangenheit nicht unversucht und dürfte weiter zum Instrumentenkasten gehören, um Russlands Ziele indirekt zu erreichen. In seinem unmittelbaren Umfeld könnte Russland versuchen, die bereits erreichten Territorialgewinne zu konsolidieren: Die Krim und faktisch kontrollierten Teile der Ostukraine will der Kreml auf Dauer halten und integrieren. Ebenso wird er in Belarus seinen Einfluss zementieren – hier deutet sich eine schleichende Annexion durch Integration an (Unionstaat, Stationierung von Truppen und Waffen). Offene neue Feldzüge gegen NATO-Staaten sind unwahrscheinlich, solange die Bündnisabschreckung glaubwürdig bleibt, denn ein direkter Krieg mit der NATO wäre für Russland existenzbedrohend. Eher denkbar ist, dass Russland in instabilen Nachbarregionen Chancen sucht: zum Beispiel erhöhte Einmischung in Moldau (Transnistrien) oder im Südkaukasus, falls sich dort Lücken auftun.

Ein entscheidender Faktor für die zukünftige Außenpolitik wird die Innenpolitik Russlands sein. Sollte Putin an der Macht bleiben (nach seiner erneuten „2024“ und darüber hinaus bis 2030er), ist wenig Kursänderung zu erwarten – eher ein „weiter so“, eventuell mit dem Risiko noch autoritärer und aggressiver zu werden, falls er innenpolitisch schwächer wird. Wenn hingegen ein Machtwechsel in Moskau käme (sei es durch politisches Umschwenken der Eliten oder gesellschaftlichen Druck), könnte dies Türen für einen anderen Kurs öffnen. Einige post-putinsche Szenarien reichen von vorsichtiger Öffnung bis hin zu verstärktem Nationalismus durch einen Hardliner. Kurzfristig jedoch ist Russlands Außenpolitik vermutlich eingefroren in Konfrontation. Putin hat sich in seiner Legitimation stark auf den Konflikt mit dem Westen festgelegt – ein Zurückweichen ohne Gesichtsverlust ist kaum möglich. Daher könnte der Konflikt in der Ukraine noch längere Zeit andauern, möglicherweise als eingefrorener Krieg mit gelegentlichen Aufflackerungen. In der internationalen Arena wird Russland versuchen, neue Partnerschaften in Asien, Afrika und Lateinamerika zu kultivieren, um westliche Isolation zu unterlaufen. Hierbei wird es sich als Anführer einer anti-westlichen, souveränistischen Bewegung inszenieren – was bei einigen autokratisch regierten Staaten auf Resonanz stößt.

Die territoriale Expansion als solche dürfte in naher Zukunft an ihre Grenzen stoßen: Russland hat große Teile seiner konventionellen Streitkräfte in der Ukraine gebunden und verschlissen, sodass ein weiterer Feldzug (etwa gegen Kasachstan oder andere Nachbarn) momentan unwahrscheinlich ist. Eher könnte die Expansion in subtilerer Form weitergehen, z.B. durch das Aufstellen von Marionettenregimen in Nachbarländern, das Erteilen russischer Pässe an Bürger fremder Staaten (wie in Ostukraine, Südossetien, Abchasien bereits praktiziert) oder durch wirtschaftliche Vereinnahmung. Auch der Griff nach der Arktis (wo große Rohstoffe lagern) wird von Russland verstärkt vorangetrieben – hier allerdings in Konkurrenz mit anderen Polarmächten.

Langfristig stellt sich die Frage, ob die von Putin angestrebte Wiederherstellung einer Einflusssphäre erfolgreich sein kann oder ob sie Russland letztlich schwächt. Viele Indikatoren deuten auf Letzteres: Die Kosten der Kriegsführungen, die Entfremdung von technologisch und finanziell wichtigen Partnern, die Stärkung der NATO – all das könnte Russlands Machtposition auf Dauer aushöhlen. Sollte Russland seine Ziele in der Ukraine nicht erreichen und als geschwächter Akteur aus dem Konflikt hervorgehen, könnte dies in Zukunft zu einer moderateren Außenpolitik zwingen. Andererseits lehrt die Geschichte, dass unklare Kriegs-Ausgänge und Demütigungen auch Revanchismus hervorrufen können. Ein Fazit zur Zukunft: Russlands Außenpolitik unter Putin befindet sich an einem Scheideweg. Entweder es gelingt Moskau, seine derzeitigen Gewinne zu halten und die internationale Ordnung weiter herauszufordern – was eine längere Phase der Unsicherheit und Konfrontation bedeuten würde – oder aber innen- wie außenpolitische Zwänge führen zu einer Kurskorrektur. Für Europas Sicherheit bleibt Russland auf absehbare Zeit der größte Unruheherd. Daher werden westliche Länder weiterhin auf Abschreckung setzen müssen, gleichzeitig aber Kanäle offenhalten, um in einem zukünftigen Wandel in Russland zu einer Entspannung zurückfinden zu können. Ob Putin selbst bereit ist, einen Ausweg aus der Eskalationsspirale zu suchen, bleibt fraglich. Sein bisheriges Handeln deutet eher darauf hin, dass er Konflikte „auf Sicht“ fährt, Risiken in Kauf nimmt und an eine historische Mission glaubt, die er erfüllen müsse – notfalls gegen den Widerstand eines vereinten Westens (Putin’s Revolution and War at a “Historical Crossroads” | German Marshall Fund of the United States). Die kommenden Jahre werden zeigen, inwieweit dieses Kalkül trägt oder scheitert.

Quellen

- Reuters (2021): Putin rues Soviet collapse as demise of ‚historical Russia‘ (Putin rues Soviet collapse as demise of ‚historical Russia‘ | Reuters)

- MDR (2022): Putins Russland: Machtpolitik und Großrussland-Fantasien – Analyse von Dr. Immo Rebitschek (Putins Russland: Machtpolitik und Großrussland-Fantasien | MDR.DE)

- Foreign Policy (2022): Benjamin R. Young – Putin Has a Grimly Absolute Vision of the „Russian World“ (Putin’s War Is Fueled By Russian Delusions)

- Journal of Democracy (2022): Robert Person & Michael McFaul – What Putin Fears Most (What Putin Fears Most | Journal of Democracy)

- Carnegie Endowment (2019): Dmitri Trenin – 20 Years of Vladimir Putin: How Russian Foreign Policy Has Changed (20 Years of Vladimir Putin: How Russian Foreign Policy Has Changed | Carnegie Endowment for International Peace)

- Atlantic Council (2021): Peter Dickinson – The 2008 Russo-Georgian War: Putin’s green light (The 2008 Russo-Georgian War: Putin’s green light – Atlantic Council)

- Chicago Council on Global Affairs (2025): Dina Smeltz – Russians Rally Around Putin’s Foreign Policy (Russians Rally Around Putin’s Foreign Policy | Chicago Council on Global Affairs)

- Carnegie Politika (2022): René Nyberg – Finland and Sweden’s Accession to NATO (Russian Collateral Damage: Finland and Sweden’s Accession to NATO | Carnegie Endowment for International Peace).

- German Marshall Fund (2022): Jamie Fly – Putin’s Revolution and War at a “Historical Crossroads” (Putin’s Revolution and War at a “Historical Crossroads” | German Marshall Fund of the United States)

Transparenzhinweis

Dieser Artikel wurde unter Zuhilfenahme von OpenAI ChatGPT Deep Research erstellt.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar